El centenario operístico del ASM nos trae algo especial y único, pues pocas veces una ciudad entera se ha convertido en una obra de arte… en una OBRA. Ávila, ciudad innovadora ande las haiga, se enorgullece de ser la primera en pasar de ser Ciudad Patrimonio a CIUDAD MONUMENTO. Nuestro simpar ayuntamiento ha decidido realizar un homenaje a la literatura española del que formamos parte la ciudad y sus ciudadanos, y para ello ha elegido el divertidísimo libro «Sin noticias de Gurb», de Eduardo Mendoza. En concreto, este fragmento por todos conocido*:

15.00 Camino siguiendo el plano heliográfico ideal que he incorporado a mis circuitos internos al salir de la nave. Me caigo en una zanja abierta por la Compañía Catalana de Gas.

15.02 Me caigo en una zanja abierta por la Compañía Hidroeléctrica de Cataluña.

15.03 Me caigo en una zanja abierta por la Compañía de Aguas de Barcelona.

15.04 Me caigo en una zanja abierta por la Compañía Telefónica Nacional.

15.05 Me caigo en una zanja abierta por la asociación de vecinos de la calle Córcega.

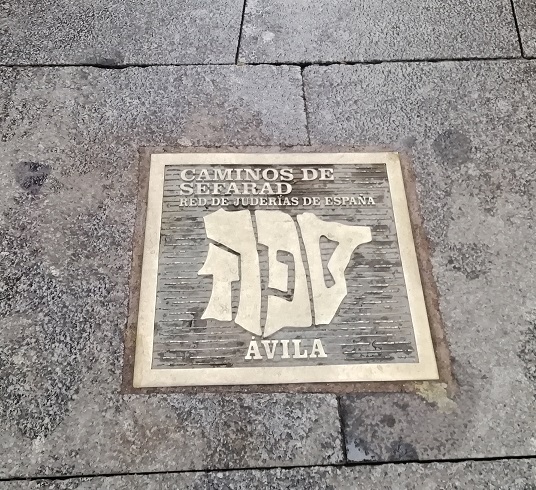

15.06 Decido prescindir del plano heliográfico ideal y caminar mirando dónde piso.Si es que semos la leche… En Ávila abundan los monumentos literarios y morroñosos (muchos, glosados en este bló); pero este happening literario está siendo el no va más; y confiamos en que el propio Eduardo Mendoza acuda a la inauguración oficial, paseando al azar por nuestras calles, de zanja a zanja y tiro porque me toca. Ni siquiera la Barcelona prenoventaydosiana nos puede superar en zanjas por km2.

El monumento se compone, como no podía ser de otra manera, de un montón de zanjas y perforaciones varias, abiertas por toda la ciudad y barrios del anschluss, para proporcionar a los abulenses una experiencia inmersiva en realidad 360º (jóete, Yim Kuk, sin necesidad de las usar las Vision Bro). Cada zanja dispone de su señalización, su bujero y su monturro de adoquines. En ocasiones hay hasta un cartel explicativo de los motivos, presupuestos y plazos de ejecución que nos permiten disfrutar de cada una de las performances.

El consistorio también va a organizar visitas teatralizadas (¡el Camarada hará de prota!), gincanas y un sinfín de actividades para todos los públicos, que compensarán que la falta de presupuesto ha obligado a eliminar festejos, chocolatadas, kedadas, concursos hípicos y otras diversiones que ahora palidecen ante la majestuosidad de este pifostio. Esta programación participarán los jubilados de la ciudad****, que acompañarán a los visitantes para explicarles el desarrollo del zanjismo. Pueden reservar descargando la app «x@vila», disponible en el Apeles Tor o en el Ávila Market. Es gratis para los que tengamos domiciliao el IBI.

Para la siguiente legislatura se ha elegido el libro «Los últimos días de Pompeya», de Edward Bulwer-Lytton. Avisados estáis.

(*) Para los que no lo hayan leído**, el protagonista es un extraterrestre que, tras llegar a la Tierra, tiene que salir a buscar a su compañero Gurb, que ha comenzado a explorar nuestro planeta*** y no regresa a la nave.

(**) No sé qué leches hacéis leyendo este bló, leed «Sin noticias de Gurb»; o cualquier otra cosa de Eduardo Mendoza.

(***) Tomando la apariencia del terrícola denominado «Marta Sánchez».

(****) Según el INE, en Ávila hay más jubilados que personas.